国東半島

両子寺

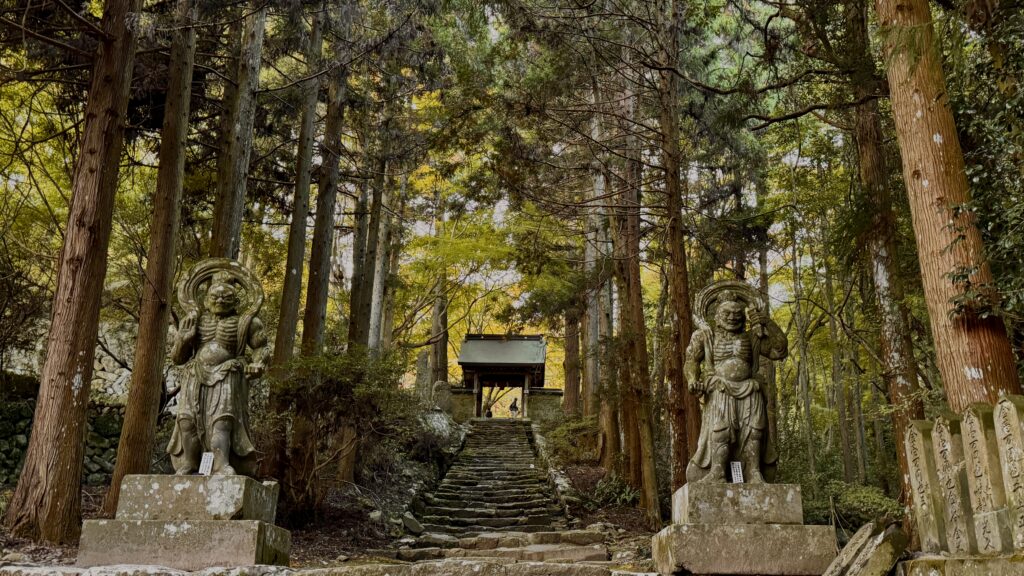

六郷満山の総持院として名高い両子寺。国東半島最高峰、標高720mの両子山中腹にある天台宗別格本山。子宝や安産、厄除けにご利益があるとされ訪れる人は多い。また、春の新緑、秋の紅葉の時期には観光客が絶えない。

参道入り口には阿吽一対の仁王像が立ちはだかり本尊をしっかりと守っている。その門をくぐると紅葉の小道が本尊へと導く。

護摩堂入り口付近の紅葉は見事としか言いようがないくらい鮮やかできれい。

護摩堂から観る紅葉の景色は心奪われるほど綺麗。

奥の院と裏の洞窟の中

文殊仙寺

文殊仙寺は大化4年 (648年)、役行者によって開基されて以来1300年以上の歴史を持つ国東半島六郷満山唯一の古刹霊地。三人寄れば文殊の知恵の諺のように、学問や人生を生き抜く知恵をお授けする仏として古来より信仰されている。

参道の入り口には1対の仁王像が立って睨んでいる。そこからは200段以上ある急な石段を登りきると奥之院にたどり着く。

奥之院とその横には十六羅漢石象がある

梵鐘。応永四年に作られ重要文化財指定になっている。

富貴寺

紅葉の時期の富貴寺の美しさは格別。

富貴寺は、全国八幡宮の総社 宇佐八幡宮の氏寺として平安時代に建てられた。九州最古の木造の建物としてとても貴重な寺院で国宝に指定されている。大堂は宇治の平等院鳳凰堂、平泉の金色堂と並ぶ日本三世阿弥堂の一つ。

四季の移り変わりに応じ、季節ごとに美しい最高の姿を見せてくれる。特に、秋の紅葉と銀杏の絨毯、冬の雪景色は思わずため息が出てしまう。

側面、後面のどの位置からも美しい趣を見せてくれる。

天念寺(川中不動)

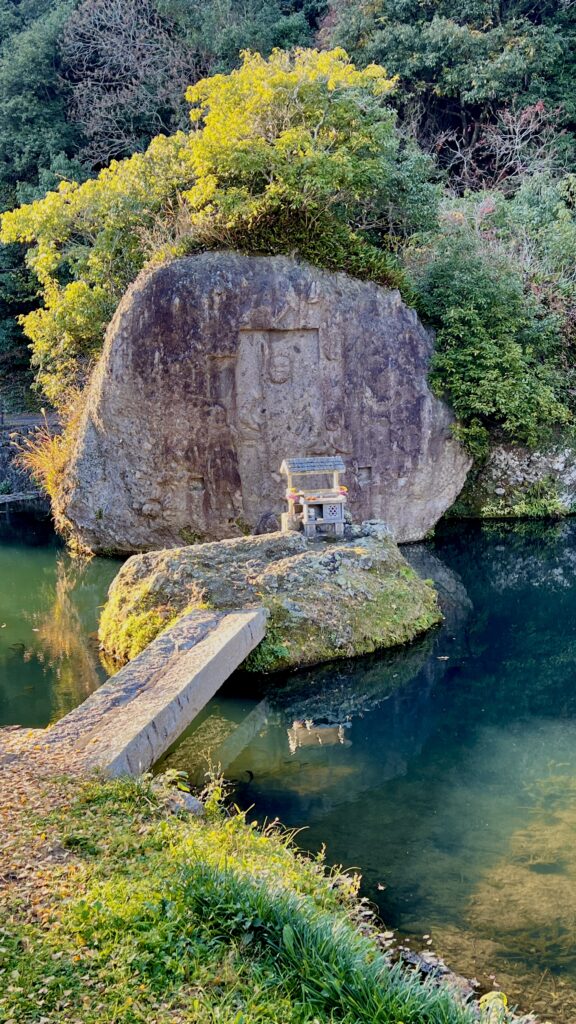

天念寺は六郷満山の中山本寺で 718年(養老2年)に仁聞菩薩よって開基された天台宗の寺院。

寺の前を流れる長岩屋川の川中の巨岩には、「川中不動」の通称で知られる摩崖仏がある(写真右)

高さ3.23mの不動明王と二童子の像で、室町時代に氾濫を繰り返す川の水害防除の願のために造られたと伝えられている。

無明橋

天念寺の後背には奇岩、巨岩がそびえており、古くから六郷山の修行場と知られ、最深部に架けられるこのアーチ橋「無明橋」は、周囲が断崖絶壁のため峯入り修行の難所とされる。

心に邪があれば落ちてしまうとされているので覚悟が必要。

熊野摩崖仏

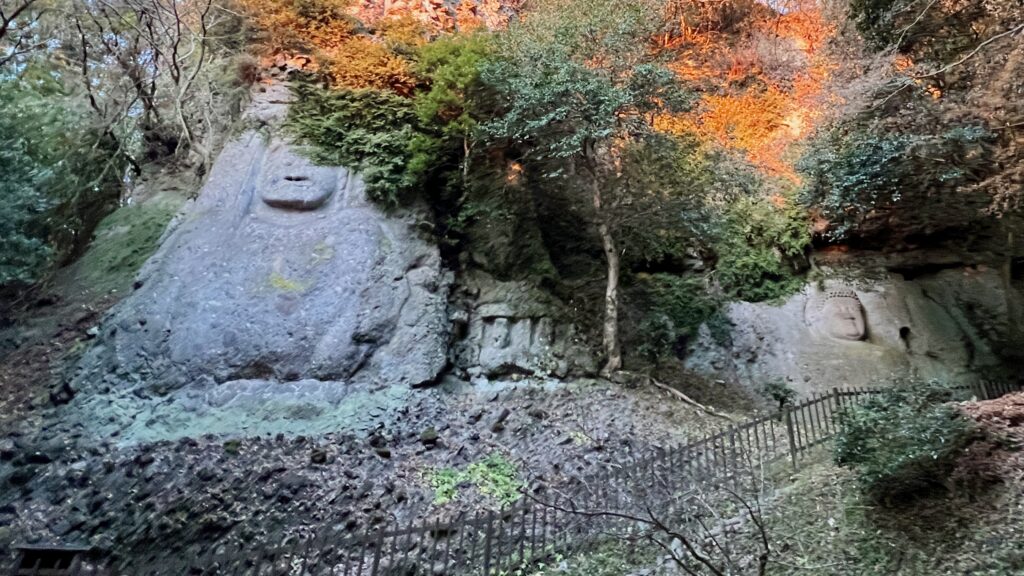

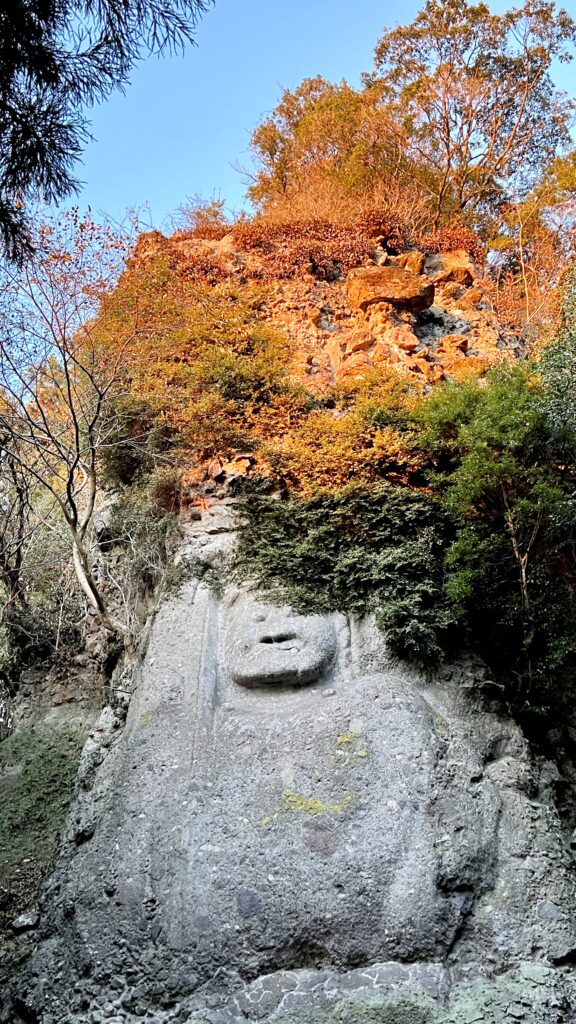

平安時代末期の作と言われていて国内最古にして最大級の摩崖仏で国指定の重要文化財となっている。

鳥居の奥は鬼が一夜にして積み上げたという伝説が残る自然石を乱積にした100の石段がある。

かなりの急勾配で案内所で勧められた杖が最高に役に立つところ(写真左)

大日如来像:高さ約6.7メートルの半身像。高さ約8メートルのくぼみ(龕(がん))の中に彫り出されている(写真中)。

不動明王像:高さ約8メートルの半身像(写真右)

姫島

詩情と伝説につつまれ、古事記や日本書紀にも登場する神話の島

豊かな自然が魅力で島全域が瀬戸内海国立公園に指定されている

姫島には 国見町 伊美港から姫島港までフェリーで20分で行ける。

旧姫島郵便局

中を覗くと当時の様子が良く分かるようにそのまま残っている。

姫島庄屋 古庄家の屋敷

ここも当時の生活の様子が伺える家具や食器・置物が置かれている。

土間には珍しい生活用備品・機具がたくさん残されている。何に使われるのか想像してみるのも面白い。

大帯八幡社 (左) と 御座船・御神船の収蔵庫 (右)

姫島灯台・斗尺岩・拍子水 (七不思議)・かねつけ石 (七不思議)・ハートの切り株

姫島海水浴場

姫島ブルーライン途中にある海水浴場。きれいで大きく弓状に弧を描く500mの澄んだ海岸線はとても美しい景観。

中津

中津城

中津城は黒田官兵衛により天正15年 (1587年) に築城されたもので、今治城、高松城と並び日本3大水城である。天守は昭和39年 (1964年) に建設されたもの。

城の中は最後の城主である奥平家の歴史資料館となっている。

中津大神宮

明治14年 伊勢神宮の大神様の御分霊を奉斎して中津城跡に建設され、豊前のお伊勢様として今も親しまれている。

福沢諭吉旧居・福沢記念館

福沢諭吉が蘭学を学ぶために長崎に発つ19歳までの幼少青年期を過ごした家。

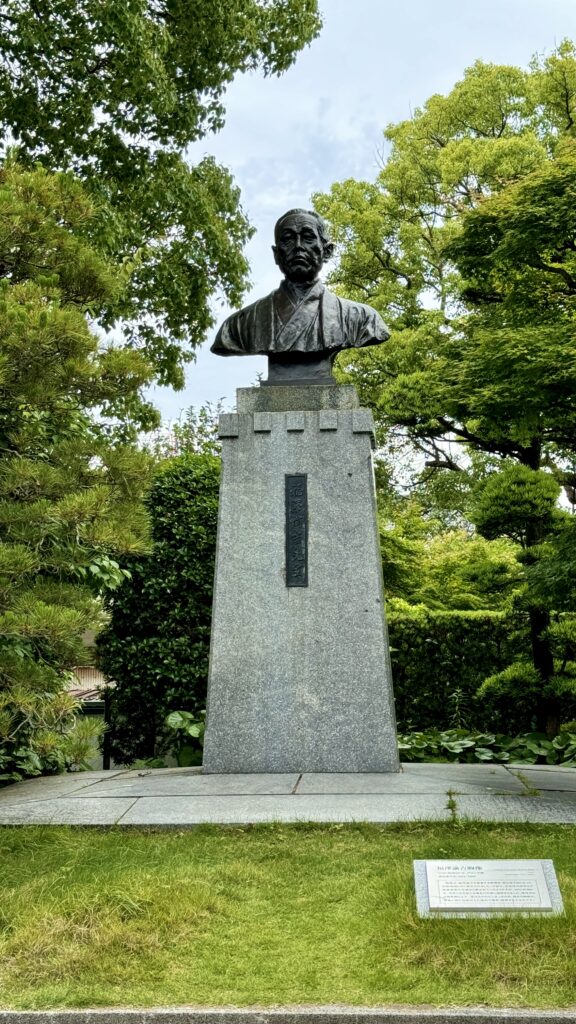

隣接する福沢記念館には福沢諭吉の遺品・遺墨・書籍や年表など、庭には像が建てられている。

赤壁 合元寺

黒田氏の入国に反対した元城主 宇都宮鎮房が中津城で誘殺され、その従臣らが待機していたこの寺にも黒田の手勢が押しよせ激しい戦の末、全員討ち果たされた。その時に返り血を浴びた白壁はその後何度白く塗り替えても血が染み出してくるため、ついに赤色に塗り替えられたと言われている。そしていつからか赤壁寺と呼ばれるようになった。

耶馬渓

一目八景展望台からの紅葉の風景は耶馬渓で最も人気の景勝地。

耶馬渓の秋は山も街道も一斉に紅葉に染められる

渓石園

耶馬渓ダムに隣接し、ダムの完成を記念に造られた日本庭園。

50種約2万本の樹木に 池、岩、滝などが四季に合わせて見事な調和を見せてくれる。

青の洞門

禅海和尚鑿道碑。国定教科書に載せられる記念として建てられた。

洞門の両側の出入り口。これは車が通れるように拡張された道路で時差式信号による片側一方通行となっている。

洞門から実際の鑿による手彫りのトンネルを通ることができ、明かり窓からは山国川を眼下に望める。

約30年の年月をかけて開通された。

三光コスモス園

約16ヘクタールのエリアに3000万本ほどのコスモスが咲き誇る西日本最大のコスモス園。

奥に見える山は八面山。

白、ピンク、オレンジなど色とりどりのコスモスがあり、その色を利用して色々な模様やキャラクターが描かれたコスモス・アートが楽しめます。

また、園内には草屋根の小屋(魔女の小屋)があり中のかわいいグッズに癒されます。